何朗生

离开母校已三十八个年头了,但营山中学那优美的校风校貌却烙在了我的记忆深处。求学中的那些点滴往事,更是历历在目,且挥之不去。

秉烛书香

今年是国家恢复高考,统一招生四十年,我是亲历者,见证者,参与者,也是受益者。1977年12月,我与全国几百万知识青年一道,参加了国家统一招考,并很幸运地考取了营山师范。1978年3月,正是春回大地,万物复苏,百花盛开的季节。吸吮着清新的空气,怀着美好的憧憬,我们挑着小木箱、铺盖卷和少量日用品,裹挟着乡间泥土,风尘仆仆,跨进了营山的最高学府营山中学校园。我们就读的营山师范便座落在营中校园北边的一角,营中借出的几幢房子和几块不大的地面,便是营师的办学硬件了。我们是营山师范的第二届(七九级)学生,就这样与营中的师生们有缘,共同生活在一个校园里,朝夕相处。

那时的营山中学,也刚刚从文革十年浩劫中走出来,逐渐恢复了元气。绿树成荫的校园,错落有致的校舍,布局合理的道路,标准适用的运动场,还依然展示着她顽强的气质与无尽的魅力。这一切让我这个从边远山区走来的学子,感到了一切都是那么庄重典雅,一切都是那么活泼新鲜,一切都是那么亲切有吸引力。这神圣的殿堂真让我激动万分,神采飞扬。

我们这批学子是由广安和营山两县的优胜者组成,可以说都是统一招考的姣姣者,因那时师范院校可以优先录取。同学间的年龄悬殊较大,大概有十岁左右的差距吧。人员的组成也较复杂,来自多个领域,在旁人眼里我们是天之骄子。其实,我们大家的知识却相当缺乏。毫不掩视地讲,大部份人都未在小学和中学里安静地读过书,没有受到过正规有序的训练。因而,大家就特别珍惜这样难得的机会,对知识的学习渴求迫切,积极而主动。一投入到学习中,真可谓是废寝忘食,如饥似渴了。我们就读的营山师范又是新建不久,师资十分欠缺。县教育局从全县集中选派了一批骨干来充实,但仍解不了燃眉之急。于是,营山中学的优秀教师便作为了营师教师队伍的主力军。一些教师被抽调过来,一些教师两校兼课,两头忙。我记得教我们语文的李文祥老师,教数学的任政荣老师,教化学的张隆彦老师,教物理的肖老师,以及教美术的赵无畏老师,都是来自于营中。这批教师是营中的脊梁,经验丰富,业务过硬,师德高尚,责任心强,对培养我们这些未来教育园地的新兵,完全是循循善诱,呕心沥血。他们秉承着“学高为师,身正为范”的信念,夜以继日的工作,不仅教给了我们终身受用的知识,而且更重要地教会了我们如何去做人修德。

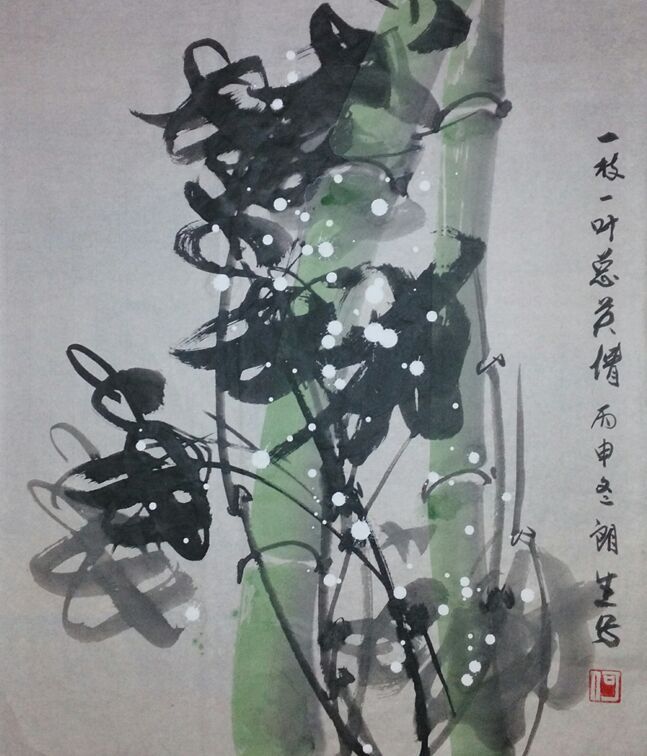

教书育人、振兴中华,为国家富强添砖加瓦,无私奉献,是我们的行动指南与理想。我在做到各学科全面发展的基础上,又特别喜欢美术,每周的美术课是无法满足我的求知欲望。我便利用星期天到赵老师家去学习(那时一周只休一天),近距离地去感悟艺术修养,看赵老师怎样写生,怎样构图,怎样创作。好多时候,赵老师还毫无保留地拿出自己的得意之作和一些收藏的名人字画,给我欣赏、观摩、摹写。有时他还停下手上的事情,专门为我讲解,赏画品评的方法和路子是必须作为重点讲。赵老师的耐心指导真让我进步大,眼界大开,受益匪浅,至今难忘。那时,赵老师不但没收取一分报酬,还经常留我在他家吃饭,我自然地成了他的入室弟子。如今,赵无畏老师已八十几岁高龄,仍笔耕不辍,作品炉火纯青。几十年过去了,我们师生的情感没因岁月的流逝而消减,反而情真、情纯、情厚,师恩难忘啊!

读师范时,我们属普师,学的东西杂而多。每到周日大家都不出去玩,许多时间都是在钻研学习。上晚自习时,学校又经常停电,大家就几个人共同点上一根蜡烛,或点上一盏煤油灯,坚持学习,谁也不愿去就寝。很多时候,教室里可以说是污烟弥漫,灯光暗淡。啃书做题,练粉笔字,弹琴练唱,体育过关等都需花去更多的时间,同学们总忙得不可开交,也总觉得时间不够用。想方设法地从课余或假日里去挤时间用于学习,都想把文革耽误的时间夺回来,练真功,练硬功,不负宝贵的时光。

礼堂雅韵

营山中学校园的最北边,有一幢相对独立的房子,白壁、木柱、青瓦,典型的川东北建筑特色。门前是宽阔的足球场,两校上体育课或举行大型活动的共用场地。后面树木繁茂,翠竹掩映。这座特别的房子据说原是营中的老图书馆。当时是我们营师的集会地和食堂,我们称它为“礼堂”。

这个礼堂留给我们很多的记忆。每期的开学典礼,学期末的总结表彰和一些文艺表演都在这里进行。在我们新生欢迎仪式上,我认识了学校的校长及行政一班人。李昌银校长十分儒雅,学识渊博,言语风趣,也很慈祥,他有点象爱因斯坦的外貌,对我们爱护有加。那时国家正处在改革开放初期,教育要快出人才,出好人才。百年大计,教育为本,上面各级对师范教育的重视度都很高,学校对教育教学也抓得很紧。开展各学科的竞赛评比那是常事,一次颁奖活动的举行,就是一次学习高潮的到来。我还有几回曾获得过物理、化学的竞赛奖。每次领到奖状时,自己既高兴又忐忑,总想到下次的评比又会怎样呢?年级内的各班同学都很用功,又很拼命。说实话,每次想在竞赛中出类拔萃,真不是件容易的事。当然,在礼堂的集会中也有让我们轻松、愉悦的时候,那就是文娱表演和书画作品展评活动。美术方面取胜的机会,我就相对多一些了,必竟我还算美术学科的科代表嘛。同学们总是把赞许的目光送给我,能得到校领导和老师们的肯定与好评,那让我非常开心。也让我对美术喜爱的情绪不断高涨,并割舍不掉。

学校的袅袅炊烟,饭菜的丝丝香气,都是从礼堂的一角释放飘散。因这个礼堂是多功能的,一日三餐我们全校学生都要在这里用餐。那时,我们的生活费用是国家全包,自己不用花一分钱。但当时物资馈乏,生活供给的标准不是很高。我们又处在长身体的阶段,营养就有点跟不上,但也没办法。我们学生全是集体用餐,每八人编为一桌,选有桌长,十分固定。每到开饭时,餐具自己备好带去,每桌一个大盆装饭,是炊事员们蒸好的盆盆饭。师傅们提前把盆饭花成了八块,每个同学分一块,几盘菜大家挑着吃。若遇打牙祭,也就是吃肉,桌长就给每人分一份,主要是怕动作斯文的同学吃亏吧。要是逢着过节,桌上的菜品也就多一些,同学们这时尽可能敞开肚皮吃,但不能饮酒。在礼堂用餐,也是大家放松心情的时候,可以一边吃吃饭,一边吹吹牛,说些笑话、趣话,那是常事了。语言表达力强,阅历丰富的同学,这时也是展示才华的最好时机。

要想天天洗帕温水脸,也不是件容易的事。一是食堂烧水量大无法满足,二是经常性的停水,师傅们到农民的井里取水有限。好多时候,我们都要到营中旁边的农田里,小河沟里去自己取水用,能找到半盆浑浊之水,也就不错了。若想洗个澡什么的,那就显得奢侈了。我们入学一学期后,学校才在礼堂旁边搭建了两间露天浴池供学生淋浴。冬天冷冻大是无法使用的,只有夏天可以享用。又因全靠自己提水去洗,故想洗个澡就难实现了。条件虽如此简陋而艰苦,同学们谁都没半句怨言,那个时候,大家都这样,咬咬牙,克服一下就过去了。

乙楼暖意

五四乙楼一座苏式风格的建筑,一楼一底,是营师的教学大楼。与它相毗邻的还有一座五四甲楼,造型完全一致,可视为姊妹楼。甲楼由营中使用,也是主教学楼。我不知此两楼为何叫这两个名字,我一直揣测是否是在1954年同时间段修建,或有其它含义,到现在也不得而知。我们的生活的确融进了营山中学的大环境之中,两校只是教学侧重点有区别而以,就像住在同一个大宅院里的同胞兄弟,血脉相连,亲如一家。

乙楼对我们这批学生来说,作用非同小可,谁也终身难忘啊。楼下是我们营师两个年级的教室,楼上是学生宿舍,其间的小屋子便是老师们的办公室或单身职工的寝室。我们的寝室实际上就是一间间大教室,没有床,没有桌櫈,也没有小柜子。好在全是木楼板,只是朱红油漆有些脱落,看上去的确还很环保。我们将稻草直接铺在楼板上,把单人席子往草上一放,脚边用砖头和自己带来的小箱子挡着,就算地板床铺了。同学们是头朝里壁或外窗边,全是连铺挨得很紧,不留一点空隙,每个人可用面积非常有限。整个教室长着铺两路地铺,中间留一通道。睡这样的地板铺,我们大约有一年时间。在这样的宿舍里睡觉,只要是某一个同学打鼾,睡眠差的同学就遭殃了,没办法只有干瞪眼。住在一个寝室里,同学们基本上没有隐私和秘密可言,完全是公开透明。每期放假回校,同学们总要带点家乡的土特产,这时就是大家共同分享、品尝美味的好时候。一个人吃独食的情形是不可能有的,也不会发生,大家真有点有福同享的味道。

我酷爱美术,有绘画特长的优点,就是赵老师在巡视学生寝室的时候知道的。他看到我夹在速写夹上的画,于是决定重点引导和栽培我,就这样,我慢慢成为了赵老师的得意门生。并始终热爱艺术,一生探究践行,为艺术园地辛勤耕耘,倾心倾情,收获果实。五四乙楼的确给了我无尽的暖意,是我的福地。发生在乙楼里那些趣事,无论我们走到哪里,无论岁月怎么变迁,都不会因时间的推移,而从我的记忆网卡中磨灭掉,且牢牢储存,更加历久弥新。

菜园挥汗

营山中学建在了一块很大的平坝子上,农田相拥,农舍相依。而那些连绵不断,蜿蜒起伏的山峦,却在较远的地方屹立着,好像天公修造的一道道营垒。营中校园里靠东边,有一大片菜园,供两校师生种植。营师也有几块可耕种的菜地,一年四季,肥沃的土地在师生们的精心呵护后,都会有较丰厚的收成。营师食堂里常可以吃到从这些菜园子里生长出来的果实。花园式和园林式的营中,景色佳美而迷人,让你依恋难舍。

菜园也是同学们劳逸结合,挥汗醒脑的好地方。我们大概每半月,就要轮流到菜园去劳作。大部分时间都是去收获蔬菜,搬运劳动果实。有时也挖地精耕,播种施肥,锄草管理,也有的时候要到离菜园稍远的小河沟里挑水浇地。不管怎样,同学们在劳动中都很卖劲,就像务自家自留地一样,很认真。其实,我们这批学生中,有些同学还真是一把种地的好手,对学校管理菜园的活计是得心应手,轻车熟路。然而,像我这样的小个子,劳动就显得吃力了。好在有同学们的帮助,每次也能完成指派的劳动任务。到现在我都记得,只要是该我们去菜园劳动,那就一定会干得汗流浃背,气喘嘘嘘。谁也不愿去摸洋工,偷懒逃避劳动。当看到劳动后地里作物的长势,展望着丰收的场景,心里也是舒畅而旷达。

清晨漫步于菜园小径,闻着植物吐出的香气,我们朗读、背诵、记忆,或放歌一曲,那也十分惬意而爽朗。每当在菜园里听到台湾校园小曲的播放,那种感觉就不言而喻了,的确充满着诗情画意。这些悦耳之轻音乐,就好像一副清醒剂似的,刺激着我们神经,一切劳累与倦意,便随之淡去而忘却。

时光荏苒,日月如梭。转眼间,在母校生活、学习的场景就快过去四十年了。在营中的校园里散步,在共用的运动场上操练,在同一处景致处留影存照,在同一场坝上看露天电影。两校的师生是那么和睦,是那么友爱,共同呼吸着校园散发的清香,共同谱写着教育复兴的动人乐章,惜时如金,只争朝夕。

是啊!营中校园在我们心灵深处烙下的印迹和记忆,是纯真的,是幸福的,是丰盈的,也是难忘的,必将不灭而永恒。她留给我们品尝到的滋味,也必将像那陈年的佳酿,甘醇、浓香而美味悠长。 |